Von der Kunst aneinander vorbei zu reden: Die alltäglichen Probleme der Kommunikation in transdisziplinären Projekten

Von Kamila Szwejk

This blogpost is part of a transdisziplinary student project in the region of Oldenburg tought by Moritz Engbers, Prof. Ulli Vilsmaier, Dr. Maraja Riechers.

Dieser Blogpost ist Teil des Studentenprojektes Transdisziplinäres Projekt: Landkreis Oldenburg im Master Nachhaltigkeit. Lehrende: Moritz Engbers, Prof. Ulli Vilsmaier, Dr. Maraja Riechers.

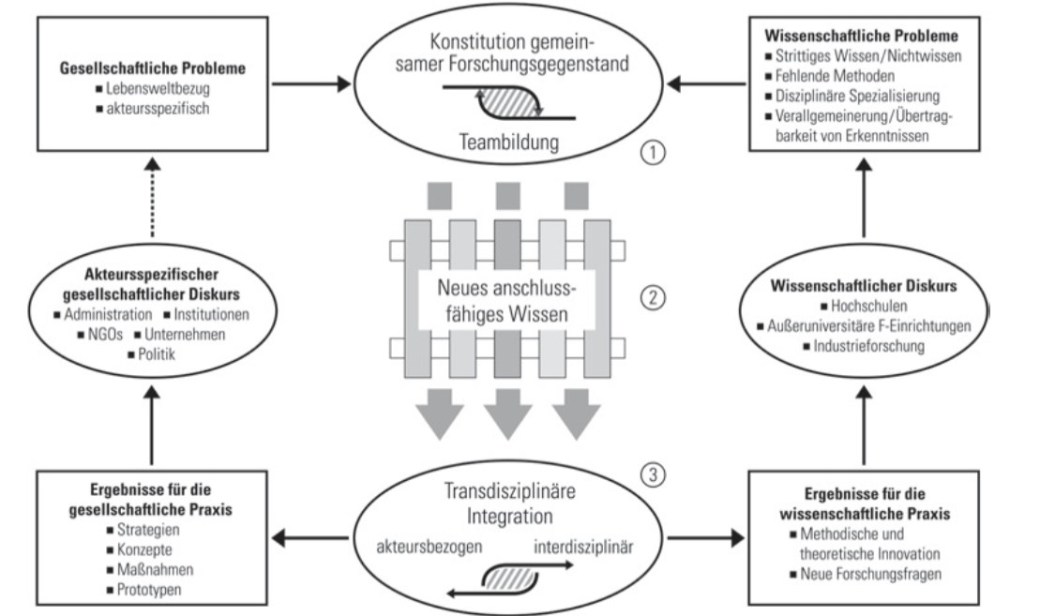

In transdisziplinären Projekten, ist es für den Erfolg essentiell, dass Praxispartner und Forschungsteam, auf der Basis eines konstanten Austausches, eng miteinander verflochten sind (Jahn 2008, S. 27). Nur wenn sie gemeinsam an einem Strang ziehen, können sie das Projekt meistern. Aber was passiert, wenn sie aneinander vorbei reden? Was, wenn beide Seiten nicht mit demselben Vokabular arbeiten? Wenn die Praxispartner eine Sechs sehen, das Forschungsteam aber eine Neun?

- Abbildung 1: Sechs oder Neun.

Dieser Blog Beitrag beschäftigt sich mit der Problematik der Kommunikation in transdisziplinären Projekten. Natürlich können Kommunikationsprobleme auch bei den einzelnen Praxispartnern oder innerhalb des Forschungsteams auftreten. Der Schwerpunkt des Blogs liegt jedoch auf der Kommunikation zwischen den Praxispartnern und dem Forschungsteam. Die hier genannten Lösungsvorschläge können selbstverständlich auch darüber hinaus auf andere Bereiche der Kommunikation übertragen werden.

1. Schritt: Offen für Neues sein!

In transdisziplinären Projekten ist das oberste Prinzip offen und aufgeschlossen aufeinander zuzugehen (Pohl, Hirsch Hardorn 2006, S. 18). Schwierigkeiten können hierbei vor allem im Bereich der Begrifflichkeit, der Fragestellung oder der Methodenwahl auftauchen, oder aber aus gegenseitigen Vorurteilen bestehen, die zunächst gelöst werden müssen (Defila, Di Guilio, Scheuermann 2006, S. 219).

Was können die Beteiligten tun?

Je nach Praxispartner liegt der Fokus eher auf einer lösungsorientierten und wirtschaftlich ausgelegten Teilnahme an dem Projekt. Das Ziel besteht darin, den Status Quo zu verbessern und von dem Projekt zu profitieren. Ist die Zusammenarbeit mit einem Forschungsteam neu und ungewohnt, sind viele Aspekte für die Praxispartner mitunter nicht intuitiv verständlich. Unterschiedlichkeiten in den Vorgehensweisen, Arbeitsabläufen und der Verwendung von Fachbegriffen, führen regelmäßig zu Verwirrung und Missverständnissen. Hierbei entsteht oftmals die Situation, dass der Versuch Sachverhalte durch die Verwendung von Fachbegriffen aus dem jeweiligen Forschungsbereich zu verdeutlichen, den genau gegenteiligen Effekt hat und noch mehr Unklarheit erzeugt. Nur wenn sich alle Partner verstehen und mit den gleichen Worten arbeiten, können sie effektiv zusammenarbeiten. Die einfachste Lösung kommt hierbei vollkommen ohne Banalität aus: Offene Kommunikation.

Respektvoller Umgang miteinander, der auf Basis einer offenen Kommunikation stattfindet, ist eine grundlegende Voraussetzung um Ergebnisse erarbeiten zu können. Auf dieser Basis erwächst ein Vertrauensverhältnis zwischen den Projektpartnern, welches es erlaubt auch Fragen zu artikulieren, die das eigene Unverständnis betreffen und somit Unklarheiten von Beginn an auszuräumen. Dabei sollte sich der Praxispartner immer als Experte sehen, der mit dem Forschungsteam etwas verändern will und, dass beide mit- und nicht gegeneinander arbeiten. Gerade in der Anfangszeit eines Projektes bedarf es einiger Anstrengung, sich auf gemeinsame Begriffe zu einigen und diese Bemühungen sollten auf beiden Seiten von dem Bewusstsein gestützt werden, dass der Partner zugewandt und wohlwollend handelt.

So können auftretende Missverständnisse gleich durch Nachfragen ausgeräumt werden, was eine Basis für eine effektive Zusammenarbeit schafft.

Während der Praxispartner also beispielsweise bei der Verwendung vieler Fremdworte nicht von einer „akademischen Arroganz“ des Forschungsteams ausgehen sollte, muss auch dieses im Gegenzug bereit sein, offen zu kommunizieren und sich gegebenenfalls anzupassen. Sie müssen sich bewusst machen, dass ihre Praxispartner andere primäre Verpflichtungen haben und sie sich eventuell weniger mit dem Projekt beschäftigen als das Forschungsteam selbst. Damit muss das Forschungsteam akzeptieren, dass die Praxispartner einen anderen Wissensstand aufweisen, der zunächst angeglichen werden muss. Folglich ist es die Aufgabe des Forschungsteams eine allgemein verständliche Sprache anzustreben, damit alle Beteiligten richtig verstanden werden.

2. Schritt: Atmen, denken, reden!

Drei einfache Worte: „Atmen, denken, reden!“. Unabhängig davon, ob es sich um den Praxispartner oder ein Mitglied des Forschungsteam handelt, ist es für alle Beteiligten hilfreich, wenn Gedanken erst strukturiert werden, bevor man sie anderen vorgestellt. Übrigens ein hervorragender Rat in fast allen Lebenslagen. Dabei hilft es erst tief durchzuatmen, noch einmal alles zu überdenken und dann erst das Wort an seinen Gegenüber zu richten. Einige Beispiele können aus der hier folgenden Tabelle entnommen und in Gruppengesprächen angewendet werden. Ziel ist es ein funktionales Gesprächsverhalten (Blanckenburg, Böhm, Dienel, Gegewie 2005, S. 149) zu etablieren.

Also Gesprächsverhalten, das darauf abzielt vorzeitig Konflikte zwischen den Personen zu vermeiden und gleichzeitig die Diskussion zu fördern.

Tabelle 1: Funktionales Gesprächsverhalten. (Blanckenburg, Böhm, Dienel, Legewie 2005, S. 149)

|

Funktionales Gesprächsverhalten |

Was tun? |

| Auf Vorredner in deren Sinn Bezug nehmen. | Fassen Sie kurz zusammen, was der andere gesagt hat und was er will, bevor Sie zu den eigenen Positionen und Argumenten kommen. Vermeiden Sie, Erwiderungen im Kopf zu verfertigen, während andere noch sprechen. |

| Weitere Informationen nachfragen. | Bitten Sie darum, weitere Informationen zu unklaren Aspekten, Argumenten oder Positionen zu bekommen. Fragen Sie ggf. nach weiteren Informationen. |

| Voraussetzungen für die Zustimmung zu strittigen Positionen klären. |

Thematisieren Sie Bedingungen und Voraussetzungen, unter denen Sie oder Ihre Gesprächspartner konträren Positionen zustimmen können. |

| Positionen weiterentwickeln. | Diskutieren Sie darüber, was mittel- und langfristig passiert, wenn Entscheidungen in der einen oder anderen Weise getroffen werden. |

| Konträre Positionen anerkennen. | Eine andere Meinung anzuerkennen, heißt nicht, dass man ihr zustimmt. Sie signalisiert aber, dass unterschiedliche Sichtweisen und Positionen, Ziele akzeptiert werden. |

| Gefühle akzeptieren und ansprechen. | Sprechen Sie es an, wenn in der Gruppe “die Luft brennt” oder die “Atmosphäre gefriert”. Nehmen Sie Bezug auf emotionale Reaktionen einzelner, z.B. “Ich sehe, dass Sie sehr wütend sind.” |

3. Schritt: Gemeinsame Ziele definieren

Nachdem zunächst die Grundlage für ein offenes Miteinander geschaffen und anschließend ein positives und produktives Gesprächsverhalten geschaffen wurde, ist es im Folgenden wichtig, die gemeinsamen Ziele zu besprechen. In der Literatur wird dieser Punkt als besonders bedeutsam erachtet, da sich damit zukünftige Konflikte vermeiden lassen. Dabei sollten die Ziele im Vorfeld transparent gemacht und zwischen den Projektpartnern abgeglichen werden (Schophaus, Schön, Dienel 2004, S. 96). Die Ziele der einzelnen Parteien können sich überschneiden oder aber voneinander unterscheiden. Wo die Wissenschaft eher bemüht ist, mit ihren Forschungsergebnissen eine Auskunft zu erteilen, streben Praxispartner oftmals nach Erfüllung der von ihnen selbst definierten Zielen unterschiedlichster Ausrichtung (Mogalle 2001, S. 19). Das „zu lösende Ziel“ wird damit in der Praxis zumeist von Seiten der Praxispartner vorgeschlagen (ebd.).

Schlagen wir nun den Bogen zu der Illustration, die wir zu Beginn dieses Beitrages verwendet haben. Ausgehend von der jeweiligen Perspektive kann sich eine Situation vollkommen unterschiedlich darstellen: Handelt es sich also um eine „Sechs“ oder eine „Neun“?

In transdisziplinären Projekten ist es wichtig, erst einmal verschiedene Möglichkeiten zu betrachten, diese zu respektieren und sich auf den Blickwinkel seines Gegenübers einzulassen.

Ein Blickwinkel und die damit verbundenen Meinungen und Lösungsideen sind nicht per se richtig oder falsch. Manchmal kann es helfen ein wenig zurück zu treten und sich einfach darauf zu einigen, dass es sich um eine liegende Zahl handelt – und sich dann gemeinsam zu fragen, wie man sie nun in das bestehende Projekt einbinden kann.

Für die Studierenden des Projektes im Landkreis Oldenburg hat dies zur Folge, dass sie sich mit der Kommunikation und dem Umgang mit ihren Praxispartnern stark auseinander setzen müssen. Dies dient besonders der Konfliktprävention und für den erfolgreichen Abschluss des Projektseminars.

(Der Autorin ist bewusst, dass das Thema nicht nur auf „drei Schritte“ zu reduzieren ist. Diese drei Schritte bieten jedoch eine Basis für vorteilhafte Kommunikation in Transdisziplinären Projekten und können/müssen erweitert werden.)

Literatur:

Blanckenburg C.v., Böhm, B., Dienel, H., Legewie, H. (2005): Leitfaden für interdisziplinäre Forschungsgruppen: Projekt initiieren – Zusammenarbeit gestalten. Kooperationsmanagement. Blickwechsel. Franz Steiner Verlag, Berlin.

Defila, R., Di Giulio, A., Scheuermann, M. (2006): Forschungsverbundmanagement. Handbuch für die Gestaltung inter- und transdisziplinärer Projekte. Vdf Hochschulverlag AG, Zürich.

Jahn, T. (2008): Transdisziplinarität in der Forschungspraxis. In: Bergmann, M., Schramm, E., Transdisziplinäre Forschung. Integrative Forschungsprozesse verstehen und bewerten. Campus Verlag GmbH, Frankfurt/Main.

Mogalle, M. (2001): Management transdisziplinärer Forschungsprozesse. Birkhäuser Verlag, Basel.

Pohl, C., Hirsch Hadorn, G. (2006): Gestaltungsprinzipien für die transdisziplinäre Forschung. Ein Beitrag des td-net. Ökom Verlag, München.

Schophaus, M., Schön, S., Dienel, H. (2004): Transdisziplinäres Kooperationsmanagement. Neue Wege in der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Ökom Verlag, München.

Bild Quelle: Sechs oder Neun.

URL: https://www.pinterest.de/pin/135882113729004779/ (zuletzt aufgerufen am 14.08.2017)

(Ursprungskünstler konnte nicht ausgemacht werden)